自分たちは何屋なのか

- yamashina shigeru

- 2023年4月12日

- 読了時間: 5分

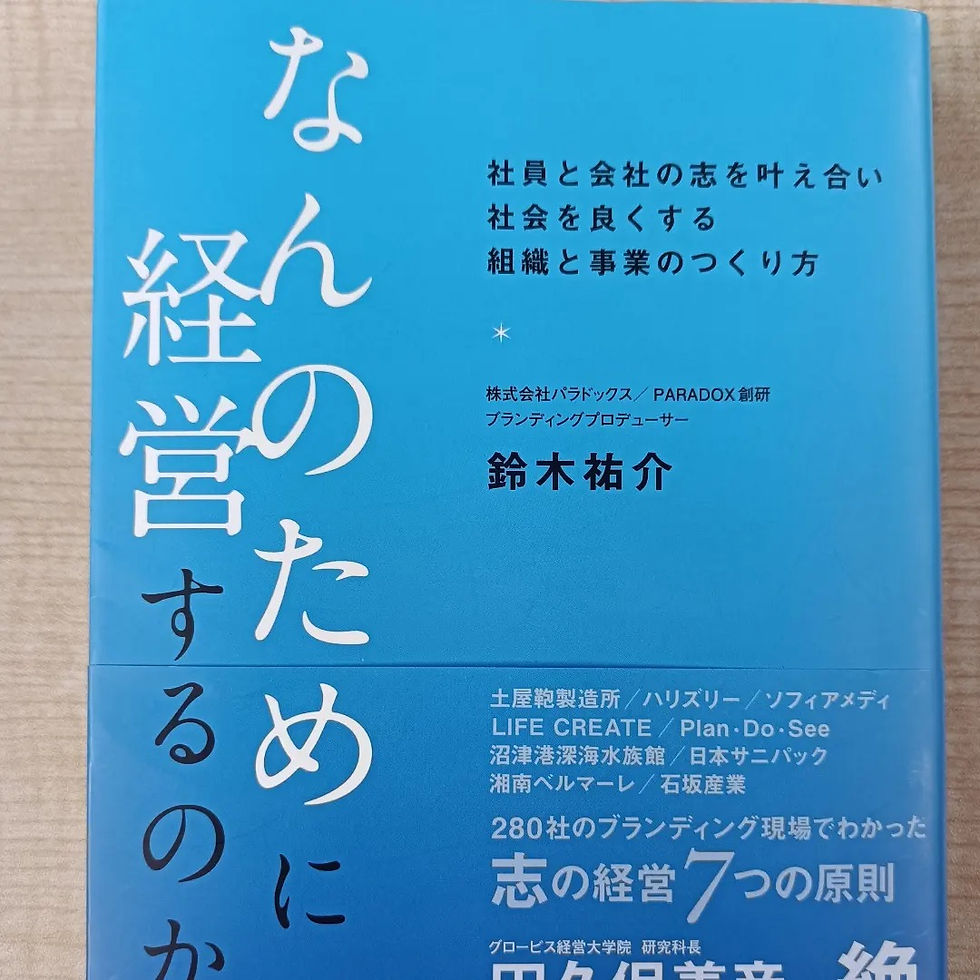

なんのために経営するのか

鈴木祐介 著

読了

偶然にも、著者である鈴木氏の株式会社パラドックスが手掛けた湘南ベルマーレのスピリッツブックという冊子に衝撃を受けて感動していたのです。

そうとは知らず、本を購入し読ませていただきました。

志経営とは、言行一致の経営。

言行一致というのは、個人としても出来るモノではないが、いざ、組織となるとさらに難易度が上がる。

理念と現場が一致しているか。

会社の志とスタッフの志は一致しているか。

会社の志と、商品やサービスは一致しているか。

会社の志と、会社運営は一致しているか。

あげるとキリがないが、常に「それは志からブレていないか」という問いかけを持ちながら実践していく経営だ。

著書では、どのように「志経営」を実践していくか、多くの具体的事例を参考に解説してくれている。

その中のひとつだけピックアップして、実際に考えてみたい。

「自分たちは何屋なのか」

それを見定める2つの質問

①好かれたい顧客/嫌われてもいい顧客は誰か

思いつくまま書いてみたい。

キーワードとしては

・志の地産地消

・地域の暗黙知

・ど真ん中を生きる

・限りなくゼロの状態から、可能性のあるゼロにいる顧客

この4つになるだろう。

地方都市は人が生きていくための衣・食・住・エネルギーは、現状できているかどうかはさておき、地産地消できるぐらいの力を持っている。

これは日本の国土が、豊かな自然がある国だからだろう。

富山の場合、海底2000mから地上2000m級の山脈までが、ぎょっと詰まった地域であり、多様な自然の恵みを得ることができる。

その中で、もう一歩足りてないと感じるのは、「志の地産地消」だ。

何かやりたいんだという志があり、一歩踏み出そうとするとき、その志を応援して支える人の力。

その力は、どうしても情報の集まる都心部に依存しがちなんだが、地方にも十分あるのだけど、存分に力が発揮できてる情況ではないと思う。

リアルでなくてもネットで繋がり合うという方法もあるとは思う。

しかし、リアルな距離感と温度感の価値はますます高まるに違いない。

もしここが、今以上に発揮できるようになれば、地方は変わるはずだ。

この土台となる衣・食・住・エネルギーの地産地消に関わる方、さらに、志の地産地消を目指す方。

これは、大事な顧客だ。

そして、衣・食・住・エネルギーの地産地消を考えた時、その背後にあるのは「地域の暗黙知」だろう。

暗黙知とは、地域に根差した独自の文化、祭り、思想。

言語化はできていないが、大切だとされている決まりごと。

個人の想いというものも、含まれるだろう。

こういった暗黙知というのは、古来からそこにある里山里海の影響を受けている。人と自然との関係性だ。

つまり、地域の暗黙知を考えるということは、衣・食・住・エネルギーの地産地消を考えることに繋がる。

そういった、地域の暗黙知を大切にしていくこと、次の世代にバトンを渡していくこと。

これは、ローカルメディアでもある軽印刷の出番だと思っている。

この地域の暗黙知を大切にするために活動されている方も、大事な顧客だ。

そして、ど真ん中を生きようとチャレンジする仲間。

これは、顧客というよりか、仲間、同志になるだろう。

仕事×社会貢献×ワクワクな生き方を選ぶこと。

これは、論理的に語ることはできないが、必然的に、志の地産地消を目指すことになるだろうし、地域の暗黙知を大切にしていくことに繋がるはずだ。

そして、時代を一歩前に進める力になるのではないかと思う。

最後の「限りなくゼロから、可能性のあるゼロにいる顧客」というのは、暗闇のトンネルを歩いている顧客のことだ。

この先に光があるのかは分からない。

けれでも、前を見て歩き続けようとする方。

その方をサポートするのが、軽印刷だ。

トンネルをあるくための心の支えとなる「名刺」をひとつつくる。

トンネルを抜け、一気に加速していけば、それはぼくらの仕事ではなくなってくる。

この4つが好かれたい顧客になるだろう。

では、反対の嫌われてもいい顧客とは、その逆ということになる。

②あえてやること/あえてやらないことは何か。

これもキーワードを上げるとするなら

・全力で軽印刷である

・先義後利

ということになる。

デザイン事務所でもなく、大きな印刷機があるわけでもなく、街の小さな軽印刷という立場。だからこそできることがある。

たとえば、とことん話を聞く、相談にのる。

ここにどれだけ時間をかけようが、特に気にならない。

むしろ、あえてそうしようとしている。

デザインを考える場合も、顧客と一緒にこれでいきましょうと合意が得られるところまでお話をして、製作していく。

時間とコストが優先であれば、即座に対応していく。

本来軽印刷は、「御用聞き」という側面があり、本業ではなくてもお願いされたことを何とかカタチにしていくこと。それもクオリティの高さが重要というよりか、柔軟に合格点を目指すこと。

顧客との関係は、例えばミスがあった時、「ごめん、次なんとかするわ」と、もしかするとプロフェッショナルではないと叱咤されるかもしれないが、フラットな関係性をつくっていくこと。

これも、あえてすることになる。

あえてしないこと。

具体的にいうと、デザイン案であれば、2案3案を考えること。

これはやらない。

複数案を提案するぐらいであれば、合意するための打合せ時間を増やす。

もっとゆっくり話せる関係性をつくっていく。

そしてできるのなら、自分たちだけで仕事を完結させることもしない。

いろんな人を巻き込んだ仕事にしていきたい。

あとは、先義後利のマインドだ。

「まず与えることができているか」

利益優先で考えるのではなく、まず与えること。

これも常に考えていることだ。

はい。

こんな感じの具体的な問いの設定や他社の解答を紹介されている本でした。

コメント